|

Méditation

chrétienne et bouddhiste méditer en ligne

ou « en livre » |

|

La

méditation dans le christianisme et dans le bouddhisme :

en savoir plus |

|||

|

La pratique de la méditation est

inscrite dans le bouddhisme depuis sans doute ses débuts. Celui-ci partage

d’ailleurs des pratiques très comparables avec le jaïnisme et avec

l’hindouisme dont il est issu ; elles ont permis « l’éveil »

du Bouddha qui, selon la légende, a décidé de s’installer sous un arbre sans

rien faire d’autre que méditer pour atteindre la Vérité. Dès lors la méditation fait

partie du quotidien de ces religions orientales, et plus encore dans la

pratique du bouddhisme zen où elle est centrale. On attribue même cette phrase au Bouddha : « Il n’y a pas de

méditation sans sagesse. Il n’y a pas de sagesse sans méditation ». D’ordinaire on a peu conscience de la place de la méditation dans le

christianisme également, et là aussi sans doute dès ses débuts. Il n’est pas

exclu qu’il y ait même eu d’authentiques liens avec l’hindouisme et avec le

bouddhisme : les influences des religions orientales ont pénétré tout le

Proche-Orient du fait d’échanges qui ont peut-être toujours existé, et plus

encore après l’épopée d’Alexandre le Grand jusqu’en Inde. On comprend

alors pourquoi la carte d’Ératosthène montre une bonne connaissance de l’Inde

de la part du monde occidental. Inversement, au IIIème

siècle avant notre ère, l’empereur indien Akosha entreprend de diffuser le

bouddhisme dans son pays mais aussi dans l’ensemble de l’Asie et jusqu’aux

« terres des Grecs ». Au Ier siècle avant notre ère

les Ptolémées d’Égypte et les Romains échangent avec l’Inde par la voie

terrestre de l’Asie Mineure puis par la route maritime des moussons, sur

laquelle étaient transportés de nombreux biens (ivoire, épices, esclaves…),

comme le rapporte l’ouvrage « Le Périple de la mer Érythrée ». On

comprend alors pourquoi la carte d’Ératosthène montre une bonne connaissance

de l’Inde de la part du monde occidental, et pourquoi on ne compte plus les

témoignages sur les « gymnosophistes » indiens pendant toute

l’Antiquité. Il est donc certain que les idées, aussi, ont voyagé. C’est ainsi qu’un

ascète indien aurait fini ses jours en Grèce d’après le témoignage de son

contemporain, le célèbre historien Strabon ; il aurait été un membre de

la délégation d’un roi indien dont parle Pline, et avec lequel on commerçait

dans toute la Méditerranée. Les échanges sur la philosophie orientale

paraissent d’autant plus plausibles quand on pense que c’est une ambassade de

ce même monarque qui a été reçue par l’historien et philosophe Nicolas

de Damas, secrétaire d’Hérode le Grand, le roi de Judée lors de la

naissance de Jésus. Peu de temps après le grand philosophe juif, Philon

d’Alexandrie, loue les gymnosophistes indiens qui « transforment leur

conduite tout entière en une démonstration de vertu ». Difficile alors de ne

pas remarquer combien les « nazirs » dans le judaïsme du temps de

Jésus ressemblent aux « sadhous » qu’on rencontre en Inde, combien

les ermites et les prophètes itinérants du Proche-Orient ressemblent

respectivement aux « vanaprasthas » et aux « shramanas »

de l’Inde antique, et combien les « esséniens » et les

« thérapeutes », admirés notamment par l’historien Flavius Josèphe

en Judée et à Alexandrie, semblent avoir reçu eux aussi des traditions

provenant du bouddhisme et de l’Orient : pratiques liant foi, pureté et

guérison, parfois végétarisme, et sinon bains rituels,

méditation et prière. Les

« nazaréens », groupe dont est issu Jésus, ont sans doute puisé aux

mêmes sources que les nazirs et les esséniens, qui se retiraient

dans les campagnes ou dans des lieux arides comme Qumran, près des

rives de la Mer Morte, pour méditer les textes saints. Les « nazaréens », groupe dont sont issus Jean-Baptiste et

Jésus, ont sans doute puisé aux mêmes sources que les nazirs

et les esséniens, qui se retiraient dans les campagnes ou dans des

lieux arides comme Qumran, près des rives de la Mer Morte, pour méditer les

textes saints. À cette lumière on comprend alors peut-être d’autant mieux l’importance

des jours passés par Jésus dans le désert, la veillée de prière sur

le Mont des Oliviers, les méditations ou les communautés établies

dans des grottes aux premiers temps du christianisme, et même le voyage

jusqu’en Inde attribué à saint Thomas...

Ces racines du judaïsme et du christianisme ont également beaucoup à

voir avec l’islam, Mahomet recevant dans une grotte du mont Hira la révélation

de la part de l’ange Gabriel, une des nombreuses figures partagées par toutes

les religions abrahamiques. La méditation sera aussi la pratique des

ermites et des moines, qui se retirent du monde dans le désert ou dans la

cellule de leur monastère ou même encore dans des grottes,

au Proche-Orient, en Égypte, en Éthiopie et en Europe : ainsi

saint Antoine et, pourtant bien longtemps après, saint François d’Assise…

Ce sera encore la pratique des mystiques chrétiens et soufis, et plus

généralement de tous les Juifs, Chrétiens et Musulmans, quand ils prient en recherchant

le plus grand recueillement. Autant de points communs entre

les « religions du Livre », et entre celles-ci

et les religions orientales.

Au-delà de ces ressemblances apparemment superficielles, tandis que des

différences bien sûr subsistent, on a peu conscience également des

points communs essentiels que liste ce même ouvrage.

Des chrétiens célèbres y sont aussi cités, comme Thomas Merton ou Sundar

Singh, sadhou indien converti, qui ont déployé des trésors de spiritualité

rapprochant encore davantage certains aspects du bouddhisme et du

christianisme. Et l’on a peu conscience du fait que la méditation est

certainement l’un de ces points communs essentiels. « L’évangile

selon l’Olivier » le montre encore en évoquant les noms du

christianisme qui en ont fait l’éloge, mais souligne aussi le fait que la

méditation est une des pratiques chrétiennes au même titre que dans d’autres

religions. Elle est même explicitement citée dans le catéchisme officiel de

l’Église Catholique : « la tradition chrétienne a retenu trois

expressions majeures de la vie de prière : la prière vocale, la

méditation, l’oraison. Un trait fondamental leur est commun : le

recueillement du cœur ». Elle est pratiquée depuis les origines du

christianisme, par les moines et pas seulement, comme on l’a déjà noté plus

haut. Elle se manifeste notamment par le « silencieux amour »

évoqué par saint Jean de la Croix au XVIème siècle. Elle peut en fait se

décliner en oraisons de différents niveaux, depuis l’oraison vocale jusqu’à

une oraison silencieuse menant à l’union mystique avec Dieu, ainsi que

l’expose sainte Thérèse d’Avila (« Le Château intérieur »).

Elle peut se pratiquer en suivant les « exercices spirituels »

recommandés par saint Ignace de Loyola à la même époque. Elle peut aussi

s’appuyer sur une lecture, un verset des Textes Saints comme le suggère Jean

Cassien au IVème siècle (qui disait s’inspirer d’une pratique

provenant des premiers moines et apôtres), ou sur la récitation du rosaire

chez les catholiques (éventuellement avec l’aide d’un chapelet, ce qui nous

rapproche beaucoup à nouveau de pratiques bouddhistes puis musulmanes). À sa

place l’on peut également répéter le simple mot « Maranatha »

(de l’araméen signifiant « Viens, Seigneur », expression présente

dès les premiers textes chrétiens), comme le propose le bénédictin John Main

au XXème siècle (et donc comme un « mantra »

bouddhique), ou bien encore le seul nom de Jésus comme le font les moines

orthodoxes qui pratiquent « l’hésychasme » ou « prière du

cœur » en s’appuyant sur le rythme de la respiration (cette pratique

présentant elle aussi bien des ressemblances avec certaines techniques

orientales). L’oraison silencieuse et la méditation

sont, on le voit, très présentes dans le monde chrétien. Saint François

de Sales a même dit avec humour : « Une demi-heure de

méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est

nécessaire ». Logiquement des

livres, des sites internet, proposent des méthodes qui s’appuient sur ces

mêmes principes, et montrent combien peuvent être proches les différentes

traditions. La méditation chrétienne est même très naturellement et

directement liée à ce qu’on appelle la « pleine conscience » en ce

qu’elle est, dès les origines, particulièrement ouverte sur ce qui nous

entoure, et en particulier sur les autres : « Le moi

intérieur n'est pas seulement ce qui reste quand nous nous détournons de la

réalité extérieure. Il n'est pas simple vide, ou inconscience » :

« notre moi profond » n’est pas « totalement déconnecté du

monde », comme le notait déjà Thomas Merton entre autres, pour qui

« le partage infini est la loi de vie intérieure de Dieu », que

l’on rejoint en soi par la méditation. À la source, toujours cette même

idée en effet : « C’est dans la mesure même où l’homme pénètre

en soi qu’il pénètre en Dieu et dans la mesure tout autant où il pénètre

en Dieu qu’il parvient à soi. Pour trouver Dieu en réalité, il lui faut

descendre jusqu’en cette profondeur de soi où il n’est plus qu’image

de Dieu ; là même où, au jaillissement de soi, il ne se trouve plus

que Dieu » a écrit le père Henri Le Saux. Ainsi la

méditation permet-elle de trouver Dieu, avec toutes Ses

« Qualités » dont il est question dans ces autres ouvrages

disponibles librement : « L’évangile selon

le monde » et « L’évangile selon

les prophètes et les mystiques ». Ainsi la méditation

permet-elle de Le trouver afin qu’Il S’exprime en nous avec tout ce que cela

signifie de sérénité, de puissance, de richesse et d’amour. La suite dans le livre ci-dessous,

librement téléchargeable. |

|||

|

Méditation

chrétienne et au-delà : texte

et images pour méditer |

|||

|

Plusieurs sites et autant d’ouvrages présentent la méditation

chrétienne, ou donnent des conseils pour commencer ou améliorer sa pratique.

Citons par exemple le site « Notre-Dame

du web ». Voici également un livre, en version numérique gratuite ou en version

papier, reprenant l’introduction ci-dessus et y ajoutant des phrases sous

forme poétique accompagnées de superbes photos, pour se laisser guider dans sa méditation, selon son rythme, quels que

soient les croyants « et même, encore plus généralement, ceux qui ne se

rattachent à aucun courant, à aucune confession ou à aucune église, mais se

reconnaissent dans l’essentiel des grandes idées portées par tous ceux que

nous avons cités, le plus universellement » : Cliquer ici pour accéder au livre au format pdf, gratuit et librement téléchargeable Cliquer ici

pour commander le livre au format papier |

Autres sujets liés :

Les messages des religions

issues de la Bible et même au-delà sont tellement similaires qu’on peine

parfois à les distinguer. Une autre page sur ce site évoque les différences

mais aussi les nombreuses similitudes entre les croyances juives, chrétiennes,

musulmanes et bouddhistes: cliquer ici.

Un livre, « l’évangile

selon l’Olivier », détaille ces questions et met en parallèle,

de cette façon souvent très spectaculaire, les mots principaux de la pensée

chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. L’ouvrage

complet est librement téléchargeable en cliquant sur ce lien.

Extraits de « l’évangile selon

l’Olivier »,

qui met en parallèle les textes du christianisme,

du judaïsme, de l’islam et du bouddhisme

La

méditation est fortement liée à la conscience de soi au milieu des autres et au

cœur de l’univers. Elle encourage donc l’écoute de tout ce qui nous entoure, et

une conscience écologique en relation avec la question religieuse. Un autre

article sur ce site montre combien elles sont associées : cliquer ici.

Illustration extraite du site

« Images et textes pour le quotidien »

La

démarche écologique s’inscrit fort logiquement dans un monde contemporain en

quête de sens et de spiritualité… et dans lequel les possibilités pour aider et

protéger les autres sont pourtant toujours plus nombreuses. Une autre page de

ce site évoque encore plus en détail le christianisme dans le monde

d’aujourd’hui : cliquer ici.

Illustration extraite du livre

« Images

spirituelles contemporaines »

ENFIN, QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE :

Aujourd’hui, les rencontres et les relations

entre les différents courants religieux sont de plus en plus nombreuses, de

même que des efforts de textes et même de célébrations œcuméniques. Aussi je

mêle volontairement ci-dessous des liens provenant des différentes

tendances du christianisme et de leurs relations avec les religions

les plus proches :

Pensée

chrétienne

Liens vers de belles phrases et images inspirantes,

tout pour la méditation et la prière

Belles phrases de la Bible ou des saints classées

selon l’humeur ou le moment

Citations des plus grands noms de la spiritualité

chrétienne joliment illustrées

Les

principaux saints chrétiens

Vie et plus belles phrases des principaux saints

chrétiens

Les plus belles œuvres de l’art du passé, art chrétien

contemporain

Le christianisme dans la culture populaire

Les influences

religieuses dans Star Wars, Indiana Jones, le Da Vinci Code etc

Prophéties,

croyances et symboles chrétiens

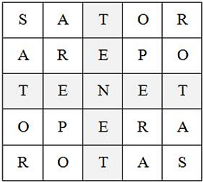

Nombres dans la Bible, Chrisme, carré SATOR etc

Liens entre les grandes religions

Proximités du

christianisme avec le bouddhisme et l’islam

Retour au

sommaire : être chrétien c’est quoi ?

Nouveauté :

Un oracle spirituel

et astrologique en même temps, utilisable soit avec un livre seul, soit de

façon gratuite sur un site où les cartes s’animent ce qui est inédit, soit en

mêlant les deux méthodes. Cliquez ci-dessous : Auteure du

site : Marie Marin centuries@aol.com Tous droits réservés.

![]() Mentions

légales : lien

Mentions

légales : lien